Nicolás Pinel Peláez

Profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de EAFIT

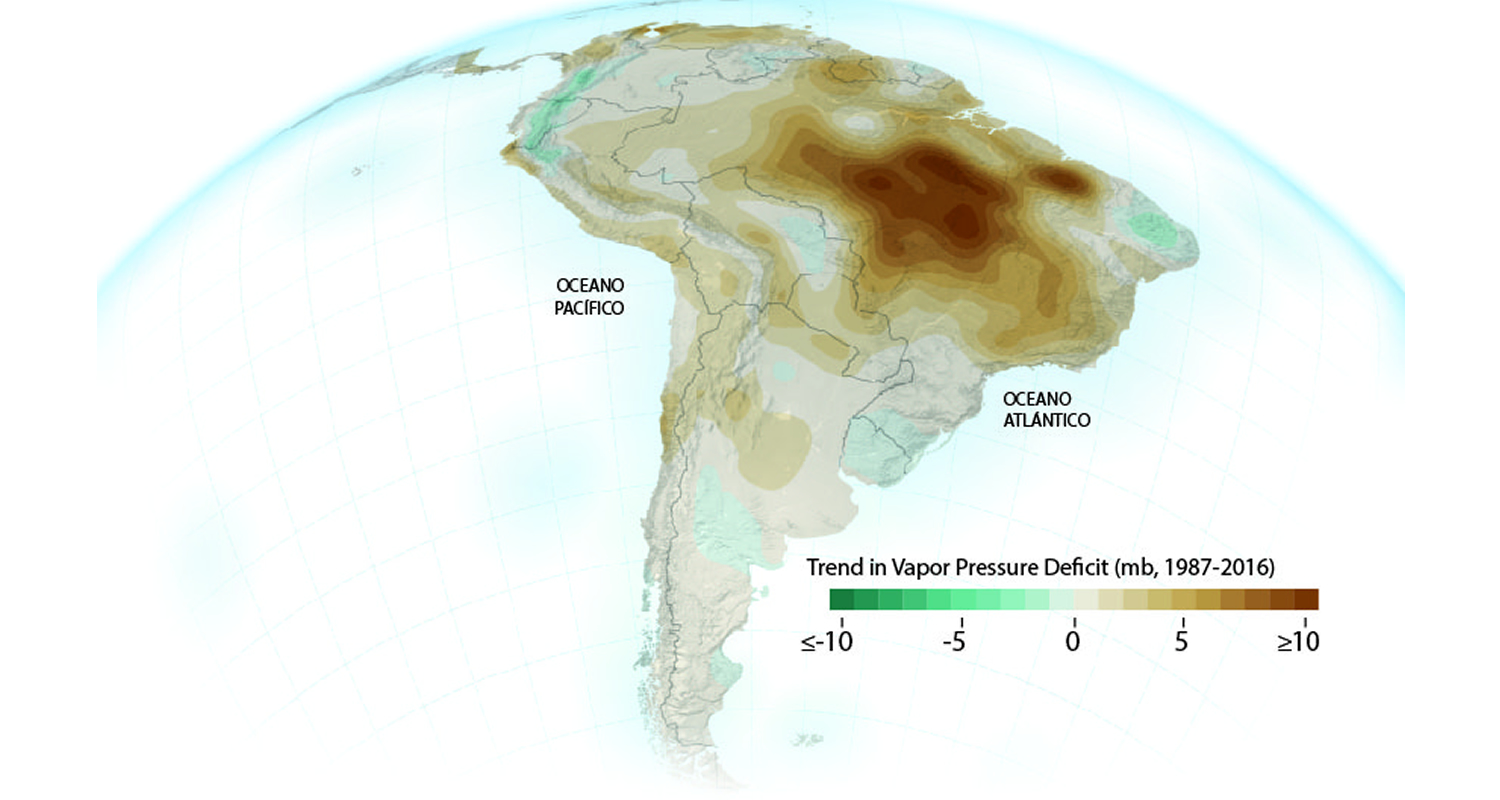

La imagen muestra el déficit del vapor de agua sobre la Amazonia, lo que puede generar un posible desencadenamiento de una pérdida de ecosistema de bosque húmedo, algo irreversible si, precisamente, dicho vapor de agua disminuye y la selva no puede generar su propia lluvia.

El que termina fue un año caliente para la Amazonia. El registro de incendios forestales dentro de la gran cuenca sufrió un trágico aumento en comparación con años anteriores. Con las cenizas frescas y la temporada de incendios apenas cerrando, el estimado del área quemada es tentativo, pero se cree superará los cinco millones de hectáreas (un área por encima de la extensión total del Chocó en Colombia). La temporada de 2019 se corona como la más activa desde 2010. Los eventos que en esta se desarrollaron le garantizan un lugar en la historia.

Antes de adentrarse en el recuento, es importante aclarar dos puntos: lo primero es que no hay nada normal en cuanto a una temporada de incendios en el bosque húmedo de Amazonia. La gran mayoría de incendios son causados por acciones humanas. En segundo lugar es que aunque la atención mediática se la robaron los incendios en Brasil, la Amazonia boliviana —y en particular el bosque Chiquitano—, sufrió una tragedia comparable.

A mediados de agosto de 2019 la Administración Nacional Aeronáutica y Espacial de los Estados Unidos (NASA) confirmó lo que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil (INPE) había reportado en meses anteriores: la tendencia de incendios en Amazonia le apuntaba a un aumento y un aceleramiento en comparación con años anteriores. Más aún, los incendios parecían ser más calientes, al indicar quemas de terrenos recientemente talados con grandes cantidades de combustible vegetal.

Ese alarmante anuncio avivó las llamas del escándalo originado el 2 de agosto con el despido del director del INPE, Ricardo Galvão. Días antes Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, había calificado como “mentira” los datos del más reciente informe del Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Deter), que reportaba un aumento del 50 por ciento en la deforestación de la Amazonia brasileña desde el momento de su posesión (el primero de enero de 2019) hasta el 24 de julio, en comparación con el mismo período de 2018 (una tendencia similar había sido reportada desde febrero por la organización Imazon). La defensa de la integridad científica del INPE le costó el puesto a su director.

Satélites para el monitoreo de incendios

La movilización de protesta despertada por los incendios amazónicos de este año fue posible, en parte, gracias a la era de observaciones satelitales.

Desde 1972, con el arribo en órbita del primer satélite

Landsat, los satélites han sido los gavieros espaciales prontos a mostrar las dinámicas del planeta. El sistema Deter, aquel coordinado por el INPE para monitorear en tiempo casi real la deforestación en Amazonia, utiliza satélites sino-brasileños e indios que proporcionan datos sobre cobertura del suelo, los que permiten identificación de áreas recientemente taladas o quemadas.

La disponibilidad pública de los datos (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/en), en conjunto con la disponibilidad libre de datos del satélite europeo Sentinel-2 y el motor de análisis geoespacial de Google (https://earthengine. google.com), hicieron posible que investigadores del Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas (Iiasa) en Viena (Austria) corroboraran rápida e independientemente los reportes del INPE sobre deforestación en 2019. Finalmente, los satélites norteamericanos

Terra, Aqua y Suomi NPP, dotados de sensores infrarrojos que detectan incendios de manera directa, hicieron posible que investigadores de NASA confirmaran el incremento en la incidencia de incendios y, específicamente, su aumento a partir del 10 de agosto, fecha que llegó a llamarse como «Dia do fogo» en el que se sospecha hubo una acción colectiva para quemar la selva, según reportes de prensa local como se especificó en la BBC.

El fuego juega un papel natural dentro de la ecología de muchos ecosistemas con marcada estacionalidad en las lluvias, pero no en el bosque húmedo.

El fuego y la ecología de ecosistemas

El fuego juega un papel natural dentro de la ecología de muchos ecosistemas con marcada estacionalidad en las lluvias, pero no en el bosque húmedo. Durante la época seca, descargas eléctricas (rayos) pueden iniciar incendios en las sabanas tropicales (ambientes dominados por pasturas y árboles con dosel abierto), tales como el Cerrado brasileño o las sabanas de África y Australia. En estos ecosistemas el fuego estimula la regeneración durante la siguiente temporada de crecimiento.

Es tan natural el papel del fuego en ciertos ecosistemas que en estos habitan plantas

pirófitas (pyr, es la palabra griega para fuego) adaptadas a resistir los rigores que el fuego conlleva y, en algunos casos, dependientes de estos para su reproducción. Hay especies tan adaptadas al fuego que llegan a promoverlo. Los aceites combustibles producidos por especies de eucalipto avivan las llamas y facilitan su expansión. Al eucalipto se le conoce como una planta

pirófila (amante del fuego). Plantas

pirófitas y pirófilas dependen de los incendios para disminuir la competencia por parte de otras especies. Dado que su productividad es estimulada por la regeneración que proporciona el fuego, los incendios en estos ecosistemas no contribuyen en balance CO2 a la atmósfera. En el bosque húmedo, carente de ciclos naturales de incendios, las especies de plantas y microorganismos no han evolucionado a adaptaciones para resistir el fuego. En ecosistemas naturalmente húmedos, los impactos del fuego son funestos y la recuperación de sus dinámicas ecológicas lenta.

Los bosques húmedos, como las selvas de Amazonia (América), Gabón (África) o Sumatra (Asia) retienen suficiente humedad durante las épocas de sequía para hacer que los incendios rara vez ocurran de manera natural en el interior de ellos. A pesar de esto, la cuenca del Amazonas, al igual que África y el sureste asiático, arde todos los años entre agosto y noviembre al llegar la temporada seca. Poco a poco, hectárea por hectárea, bajo la mano humana y el calor del fuego los bosques húmedos tropicales se convierten en pastizales. Se están “praderizando”.

La cuenca del Amazonas, en sus 670 millones de hectáreas, juega un papel crucial en el clima regional. A partir del agua que transpiran sus bosques y que se evapora de sus ríos la cuenca genera cerca de la mitad de su propia lluvia.

La regeneración de pasturas antropogénicas, la remoción de desechos de cosecha o el despeje de terrenos nuevos para actividades agropecuarias o mineras son el uso principal de los incendios en el bosque húmedo tropical. La mayoría de los incendios de 2019 en Brasil, así como en el bosque Chiquitano en Bolivia, parecen estar asociados con cambios en políticas públicas que directa o indirectamente buscan facilitar la extensión de la frontera agropecuaria en ambos países.

¿Qué se pierde cuando arde Amazonia?

El bosque húmedo del Amazonas, el más extenso del planeta, es uno de los más grandes repositorios de carbono. Erróneamente se le denomina el pulmón del mundo, pero en realidad su contribución neta al balance de oxígeno atmosférico en una sola temporada es mínimo. El oxígeno generado mediante la fotosíntesis es consumido casi en su totalidad en la respiración de plantas, animales y microorganismos que allí habitan. No obstante, es cierto que la liberación súbita mediante deforestación y quemas de todo el carbono lentamente acumulado en su biomasa tendría un impacto enorme en la concentración de CO2 en la atmósfera, y el consecuente efecto invernadero.

La cuenca del Amazonas, en sus 670 millones de hectáreas, juega un papel crucial en el clima regional. A partir del agua que transpiran sus bosques y que se evapora de sus ríos la cuenca genera cerca de la mitad de su propia lluvia. Cada molécula de agua recircula cinco o seis veces entre vegetación y atmósfera, al viajar de oriente a occidente antes de ir a nutrir cuencas desde el Río de La Plata hasta el río Magdalena.

La praderización de la Amazonia disminuye la capacidad de retención de agua y su actividad

evapotranspirativa (especialmente durante la temporada seca), llevando a una reducción en el régimen de lluvias.

Estimados recientes indican que con la

praderización del 20 o 25 por ciento del bosque húmedo del Amazonas en las regiones oriental y sudoriental, las mismas regiones de mayor actividad pírica en 2019, se pondría en riesgo el flujo hídrico y la integridad de dicho bioma, llevando a una progresiva conversión “natural” del bosque en sabana. Al llegar a ese punto de quiebra, que a ritmos de hoy podría no tardar más de unas décadas, el 'cáncer' de la

praderización comenzará a devorar la Amazonia desde el oriente.

Ciencia para la toma de decisiones

El sistema Deter fue creado en 2004 como herramienta de apoyo al Plan de Acción Federal para la Prevención y Control de la Deforestación en el Amazonas. La alianza entre políticas públicas y la ciencia logró reducir la deforestación en la Amazonia brasileña en cerca de un 80 por ciento a 2012. El rompimiento de la alianza, como ocurrió en 2019 con el cambio de prioridades y los ataques a las instituciones científicas, tuvo un resultado desastroso ampliamente documentado por las redes de cooperación científica.

En 2019 Colombia perdió cerca de 130.000 hectáreas de ecosistemas nativos a causa de incendios antropogénicos. La crisis amazónica de este año recuerda la necesidad de defender el papel del análisis científico y la disponibilidad de datos abiertos en el desarrollo de políticas públicas acordes con la compleja tarea de preservar los sistemas de vida de estos países.