Vivir en dos tiempos: el trabajo de reconstrucción de memoria colectiva en Colombia

Marda, psicóloga; Gloria, abogada; Juan Gonzalo (JuanGo), periodista; Jorge, comunicador. Todos investigadores de la Universidad EAFIT relacionados con el conflicto armado colombiano.

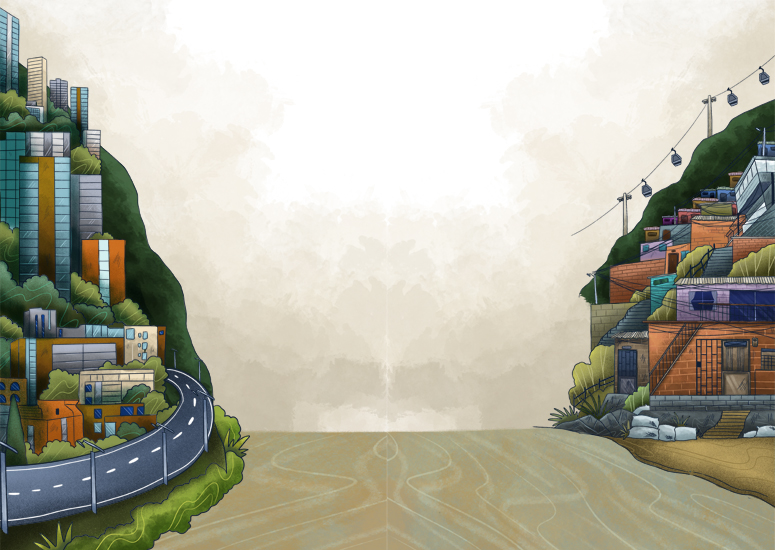

Quizá fue por una emoción: la vergüenza de tener poco conocimiento sobre la historia de su país. Quizá fue por un familiar: una hermana mayor historiadora. Quizá porque atravesó la vida misma: su familia fue víctima directa. Quizá porque no había otra opción: un periodista recién egresado en la Medellín de los ochenta. Cada uno, desde su orilla, ha dedicado parte de su vida a estudiar y reconstruir lo que más nos une como país: la memoria de un conflicto que a veces cae en el olvido.

Aunque varíen las razones, hay una compartida: la certeza de que sin el entendimiento profundo del pasado no podríamos construir, juntos, una visión extendida y asertiva del presente y del futuro.

El tiempo es un agente activo en la reconstrucción de la memoria en Colombia, por dos razones. La primera es una relación obvia: hay pasado en tanto transcurre el tiempo y podemos mirar hacia atrás solo cuando hay un camino al cual asomarse. La segunda es que, en la medida en que corre el tiempo, aparecen elementos clave: las voces, los testimonios, las evidencias de la violación de derechos humanos que permiten hoy buscar justicia y velar por la reparación económica, simbólica y de salud mental de las víctimas.

Pareciera sencillo: si pasa el tiempo, habrá pasado; si hay pasado, habrá quien lo cuente. La experiencia de estos cuatro investigadores, sin embargo, plantea la aparición de una tercera pieza fundamental para la recuperación de ese pasado: el sosiego.

Es por el sosiego que se construye memoria, pues solo con él es posible que se aviven los recuerdos, los relatos de quienes vivieron el conflicto y sin los cuales no podríamos dimensionarlo.

¿Qué nos corresponde a quienes no la vivimos? Generosidad y hospitalidad en la escucha y también empatía para entender un sentido amplio del nosotros que trascienda el olvido y la negación: esto que le sucedió a otros ―muchos― impacta en una historia nacional de la que hago parte, aunque esta guerra no haya tocado directamente a mi puerta.

Las noticias, imágenes y sucesos alrededor de la guerra en Colombia han sido tan frecuentes que nos acostumbramos a ellas. ¿Cómo salir de ella? ¿Cómo des-normalizar la barbarie?

Andar con la piel finita

Marda lo describe como un estado de conmoción permanente que la hace tener un compromiso ético con la historia del país. “Creo que uno nunca se puede dejar de conmover”, enfatiza. Cuando pierde la esperanza, vuelve a un fragmento de Las ciudades invisibles, de Ítalo Calvino: “(...) buscar y saber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio”.

“Me volví más llorón”, dice Jorge. Su trabajo de tesis doctoral se centró en el análisis de más de mil imágenes de prensa que retrataban el conflicto armado. Pero ahora no solo se permite más lágrimas: también agudizó su sentido de responsabilidad frente al país que quiere dejarle a sus dos hijas. Su trabajo, condensado en el libro La barbarie que no vimos: fotografía y memoria en Colombia, representó una forma de solidaridad con las víctimas del conflicto y el cierre que soñaba para su trayectoria académica.

JuanGo dice que está en simultáneo en dos líneas de tiempo. Aunque camina por la Medellín del 2025, reconoce en cada esquina la de los ochenta, la de la violencia más cruda, la que lo estrenó como reportero. Lo resume en un simple juego de palabras: “el pasado está siempre muy presente”. Lo ejemplifica con un carro bomba que explotó en San Juan con la 73. Siempre que pasa entre ambas calles, le es imposible no revivir el momento.

Gloria experimentó un efecto secundario bastante peculiar que ella categoriza como muy positivo: “dejé de tomarme tan en serio”. Un golpe al ego, podríamos decir. No se trata de minimizar los dolores propios, pero sí, quizá, de ponerlos en perspectiva frente a otros muchos más cruentos y profundos que deberían sacarnos a todos de la anestesia frente al pasado que compartimos y a los problemas que no vivimos.

El pasado que aún no pasa

Hay una particularidad con el conflicto colombiano, y es que, si bien no se ha recrudecido, tampoco ha terminado. Nuestro pasado sigue pasando. El deber de la memoria nos permite, entonces, identificar de forma temprana las señales ante sus posibles degradaciones.

No hay que esperar a que pase para aprender de él.

Nos corresponde apelar a la condición humana para construir un futuro en colectivo, reconocer lo que hemos avanzado y trazar nuevas rutas con esperanza y empatía para ver ese pasado que aún no pasa. Ese pasado que está pasa(n)do.

¿Cómo volver a conmoverse?

Las noticias, imágenes y sucesos alrededor de la guerra en Colombia han sido tan frecuentes que nos acostumbramos a ellas. ¿Cómo salir de ella? ¿Cómo des-normalizar la barbarie? Los investigadores nos cuentan.

El método iconográfico

Para Jorge Bonilla, quien centra su investigación en el análisis de la imagen, una buena forma de re-sensibilizarse con las imágenes del conflicto en Colombia es aplicar el método iconográfico de Erwin Panofsky, historiador, ensayista alemán y crítico de la imagen.

Para Panofsky, hay tres niveles de análisis de una imagen:

1. El nivel primario o natural: aquí, las figuras, elementos u objetos de una imagen no se relacionan con un tema determinado ni se analizan bajo un contexto específico. Es nombrar de forma literal los objetos de una imagen: árbol, tierra, persona.

2. Nivel iconográfico o secundario: aquí, se trata de enlazar los objetos identificados en el primer nivel a un contexto o tema específico. El árbol, la tierra o la persona ahora están inscritos a un contexto: una época, un conflicto social, un territorio.

3. Nivel iconológico o de significación intrínseca: aquí, se hace la interpretación más profunda de la imagen, su concepto y alcance en un contexto determinado. Se trata de asignarle un significado teniendo en cuenta el entramado cultural en el cual la imagen fue capturada o creada.

La importancia de un testimonio vivo

Para Marda Zuluaga, todo cambia cuando tienes de frente un testimonio vivo. Nunca será igual conocer sobre el conflicto directamente de una de sus víctimas. Para ella, esto es clave para activar la sensibilidad y el sentido de empatía por las historias de los otros.

Recuerda especialmente una vez en la que varios de sus estudiantes de cátedra para la memoria y la paz se ofrecieron a ayudarle transcribiendo testimonios de varias víctimas del conflicto en Granada, Antioquia. La cercanía con el puño y la letra, con el relato en primera persona, fue clave para lograr que sus estudiantes se conmovieran y dimensionaran el impacto del conflicto.

“Incluso me contaban que cuando sentían que lo estaban haciendo en automático, sin consciencia, paraban”, narra. “Ellos mismos querían estar conscientes y conectados, sentían que de lo contrario era irrespetuoso con los relatos de las víctimas”.

Abrirnos ante el dolor de los otros

Para Gloria María Gallego es fundamental incomodarnos y permitirnos ir a las zonas más afectadas por el conflicto. Su trabajo desde la academia ha estado atravesado por una aguda conexión con la vida fuera de ella, pues reconoce que muchas veces hay un abismo entre lo académico y la vida real.

Esa, de hecho, fue su motivación para estudiar Derecho. Se preguntaba cómo superar el espacio entre lo teórico y lo práctico. “Hay que abrirnos a recibir el dolor de otros”, explica. “Hagamos ese duelo, que es un duelo colectivo. Es el dolor que da la lucidez y reconocer lo que pasó, lo que permitimos que pasara en nuestro país”.

Explorar las otras narrativas

Desde su formación en periodismo, Juan Gonzalo Betancur nos invita a volver a los principios básicos del oficio: escuchar sin prejuicios y sin intención evangelizadora. Especialmente, atrevernos a escuchar historias de orillas distintas a las nuestras y de actores a los que solemos demonizar, como los perpetradores y victimarios.

Recuerda las premisas base del periodismo: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. En el fondo, es tener la disposición de escuchar todas las orillas de una misma historia y permitir que afloren las emociones, incluso los deseos de venganza y la rabia.

Trabajos de investigación relacionados

Autoras

Valeria Querubín

Comunicadora social

Maria Luisa Eslava

DIseñadora gráfica

.jpg)

.jpg)